Laufweite. Hier eingreifen? Auf jeden Fall prüfen! Denn die Laufweite hat Einfluss auf Lesbarkeit und Wirkung.

Eine Zusammenstellung von Christina Poth

Laufweite verstehen

Laufweite verstehen

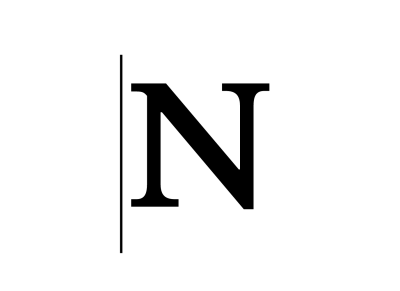

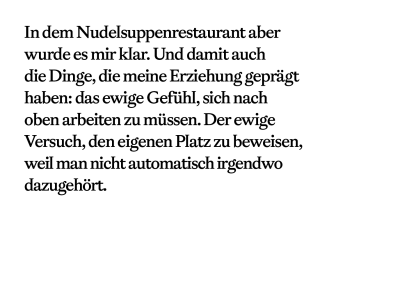

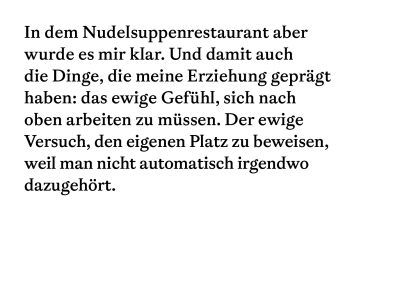

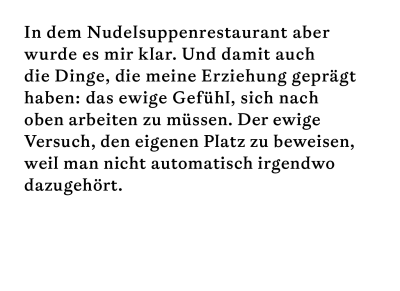

In der Typografie beschreibt die Laufweite den Zeichenabstand einer Schrift. Im Digitalen können wir diese Abstände sehen, indem wir mit dem Cursor ein Zeichen markieren. Die markierte Fläche umfasst die Vorbreite, den Buchstaben selbst sowie seine Nachbreite. Diese Breiten werden bereits im Schriftentwurf definiert und ergeben die natürliche Laufweite.

Die Laufweite 0 ist die Ausgangsbasis. Diesen Wert findet man in Layoutprogrammen wieder, indem man Textteile markiert. Der Wert der Laufweite ist immer relativ zum eingesetzten Schriftgrad.

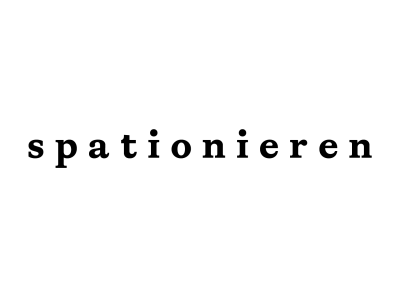

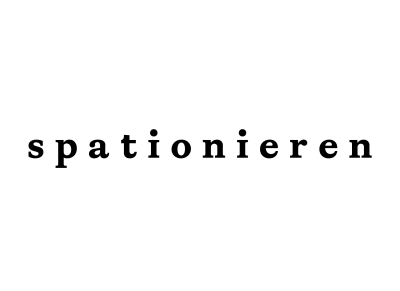

Laufweite erhöhen

Laufweite erhöhen

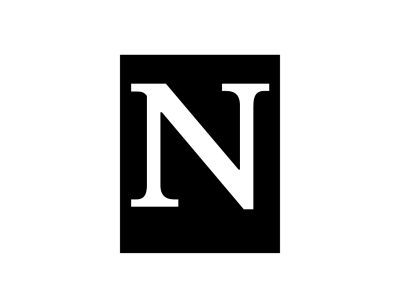

Im historischen Bleisatz ließ sich die Laufweite erhöhen, indem man kleine Abstandshalter einfügte – sogenannte Spatien (lateinisch spatium = Raum). Wird der Abstand zwischen den Buchstaben vergrößert oder verändert, spricht man auch heute noch von »Spationierung«.

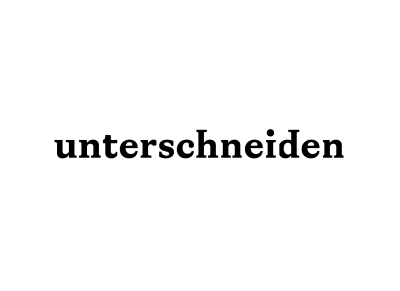

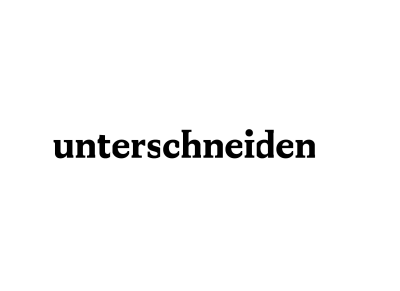

Laufweite verringern

Laufweite verringern

Von »Unterschneiden« spricht man, wenn die Schriftweite verringert und damit unterschnitten wird. Digital ist das mühelos möglich und in manchen Fällen gestalterisch wichtig. Natürlich konnte man früher im Bleisatz die Lettern nicht einfach zusammenschieben.

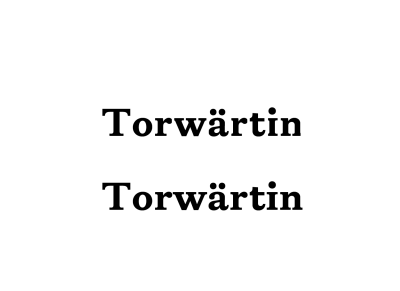

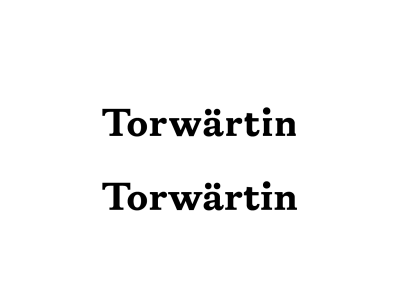

Laufweite vs. Kerning

Laufweite vs. Kerning

Im Gegensatz zur Laufweite, welche die Schriftweite in ihrer Gesamtheit modifiziert, regelt das Kerning kontextspezifische Einzelfälle. Betrachten wir das Wort »Torwärtin«, fällt auf, dass der Abstand zwischen T und o ohne Kerning sehr groß ist. Erst die im Font hinterlegten Kerningwerte rücken das o unter das T. Sie sorgen also dafür, dass eine Schrift im Fließtext ruhig läuft.

Manche Layoutprogramme bieten im Kerningmenü die Wahl zwischen »metrisch« und »optisch«. Gut gekernte Schriften stehen am besten auf »metrisch«, dann zieht sich das Programm die sorgsam gewählten Kerninginformationen aus dem Fontfile. Die Option »optisch« ignoriert diese Werte und das Programm berechnet sich die Weißräume mathematisch.

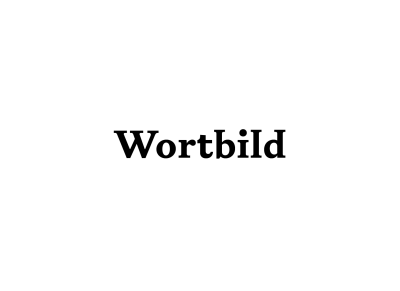

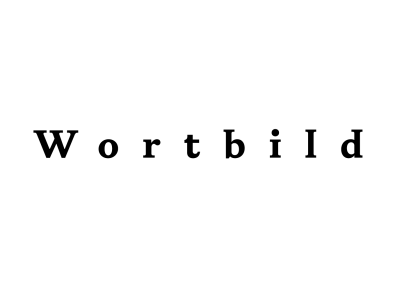

Wortbilder formen

Wortbilder formen

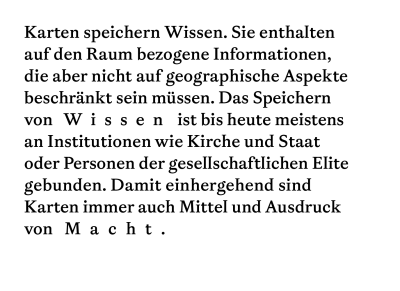

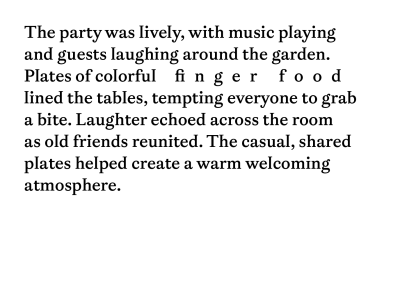

Bei normaler Laufweite formen Groß- und Kleinbuchstaben ein bestimmtes Wortbild, welches wir beim geübten Lesen schnell erfassen. Sind die Abstände zwischen den Buchstaben sehr groß, zerfällt das Wortbild in seine einzelnen Teile. Dies erklärt, warum Lesetexte mit sehr hoher Laufweite für viele Menschen schwerer lesbar sind.

Laufweite bewusst verändern

Laufweite bewusst verändern

In der gestalterischen Arbeit mit Schrift haben wir die Möglichkeit, die natürliche Laufweite einer Schrift zu verändern. Jede Änderung der Laufweite beeinflusst das Erscheinungsbild und die Lesbarkeit eines Textes. Die Ausgangslaufweite ist nicht für alle Einsatzgebiete gleichermaßen geeignet. Die folgenden Beispiele zeigen, wann es sinnvoll ist, die Laufweite zu ändern und wie wir dies gestalterisch nutzen können.

Kleine Schriftgrade lesbar gestalten

Kleine Schriftgrade lesbar gestalten

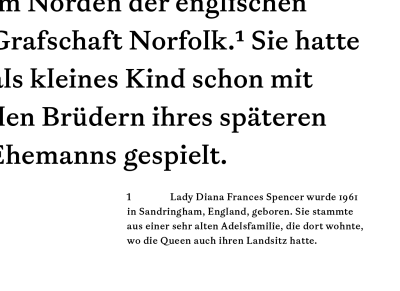

Bei klein gesetzten Texten ist eine größere Laufweite oft vorteilhaft. Fußnoten sind ein typisches Beispiel: Hier wirkt der Text bei unveränderter Laufweite oft zu zu eng. Buchstaben laufen in den kleinen Größen optisch zusammen. Mehr Laufweite unterstützt den Lesekomfort.

Versalsatz verbessern

Versalsatz verbessern

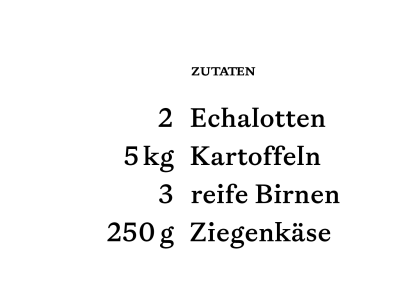

Ein weiteres Beispiel, welches von erhöhter Laufweite profitiert, ist der Versalsatz. Vor allem in kleinen Schriftgraden wirken Worte in Großbuchstaben schnell zu eng. Hier hilft es, etwas mehr Luft zwischen die Buchstaben zu geben.

Titelsatz optisch ausgleichen

Titelsatz optisch ausgleichen

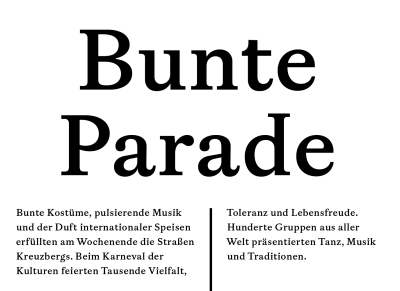

Umgekehrt verhält es sich in großen Überschriften. Hier lohnt es sich, die Buchstabenabstände sorgfältig zu prüfen. Oft kann man die Laufweite auch verringern, um den Textsatz kompakter zu gestalten. Manch gut ausgebaute Schriftfamilien bieten extra Schnitte für den Einsatz in Titeln an (englisch Display Fonts). Neben kontrastreicheren Buchstabenformen verfügen sie in der Regel auch über eine entsprechend angepasste Laufweite.

In diesem Zusammenhang sind im fortgeschrittenen Einsatz auch Variable Font Formate mit optischen Größen interessant, die eine Anpassung der Schriftschnitte an die Schriftgröße erlauben, ähnlich wie bei traditionellen Bleilettern.

Durch Laufweite auszeichnen

Durch Laufweite auszeichnen

Jede Veränderung der Laufweite beeinflusst den Grauwert eines Textes. Das kann man sich für die Hervorhebung zunutze machen. Das Sperren einzelner Worte im Mengentext gehört zu den Mitteln der typografischen Auszeichnung. Dabei werden die Buchstabenabstände deutlich erhöht. Die anliegende Zeichensetzung wird ebenfalls gesperrt.

Ligaturen auflösen

Ligaturen auflösen

Die Spationierung greift in ihrer Gesamtheit. Eventuell noch vorhandene Ligaturen werden im Sperrsatz aufgelöst. Ausnahmen bilden sehr etablierte Ligaturen, wie das deutsche Eszett.

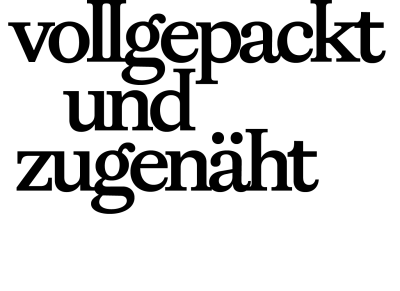

Gefühl von Dichte schaffen

Gefühl von Dichte schaffen

Über die Fragen der Lesbarkeit hinaus ist das Ändern der Laufweite auch ein gestalterisches Mittel. Durch Unterschneidung lässt sich das Gefühl von Dichte oder Enge erzeugen. Hier kann typografische Gestaltung gezielt den Inhalt stützen.

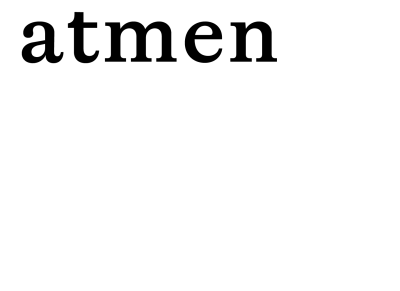

Leichtigkeit unterstützen

Leichtigkeit unterstützen

Andersherum wirken sehr weit gesetzte Worte luftiger. Neben anderen gestalterischen Mitteln wie Schriftdicke, Kontrast und Platzierung trägt auch die Laufweite dazu dabei, ob Worte leicht oder schwer wirken.

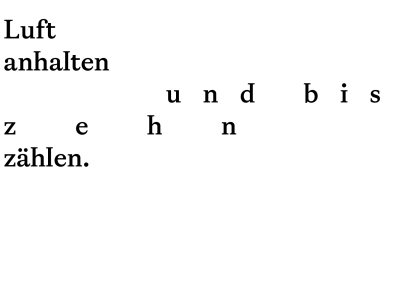

Lesegeschwindigkeit steuern

Lesegeschwindigkeit steuern

Änderungen in der Laufweite können die Lesegeschwindigkeit beeinflussen und zeitliche Aspekte im Inhalt visuell sichtbar machen. Typografie wird hier zum szenografischen Mittel.

Technische Herstellung mitdenken

Technische Herstellung mitdenken

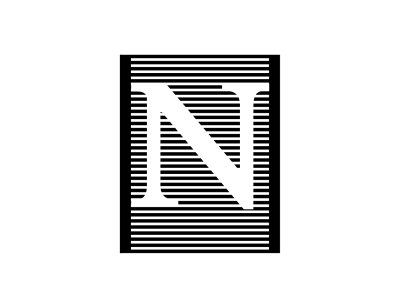

Ein letzter wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der technischen Produktion. Hier kann der gezielte Einsatz von Schriftschnitt und Laufweite helfen, optischen Problemen wie Überstrahlung oder dem Einfluss von saugstarkem Papier entgegenzuwirken.

Im Druck beeinflussen Textfarbe, Drucktechnik und Papiersorte, wie scharf und konturgetreu ein Text auf dem Untergrund steht. Offene Papiere beispielsweise sind saugfähiger und lassen Zeichen manchmal kräftiger aussehen. Hinterleuchtete helle Schriften vor dunklem Grund überstrahlen schnell und wirken fetter. Hier helfen Prototypen und Erfahrungswerte.

Credits:

Typografische Beispiele

mit Textauszügen aus

»Ich schreibe dir, während ich

mit 800 Stundenkilometern

oberhalb der Wolken fliege«,

Khuê Phạm & Deniz Utlu,

Haus der Kulturen der Welt,

Berlin, 2025.